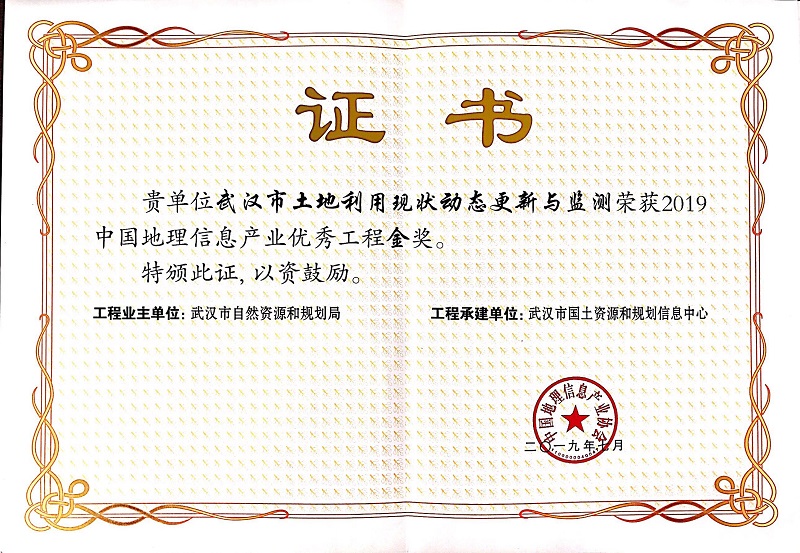

“武汉市土地利用现状动态更新与监测”荣获2019中国地理信息产业优秀工程金奖

武汉市土地利用现状动态更新与监测项目简介

一、项目背景

为更好地保障武汉市经济社会发展,加强对全市国土空间开发、资源环境保护、国土综合治理体系建设,落实党中央、国务院最严格的耕地保护制度和节约用地制度,按照《土地调查条例》和国土资源遥感监测一张图建设要求,武汉市以土地调查和年度变更调查为契机,开展全市土地利用现状动态更新与常态化监测,以此促进全市国土资源有序利用,为自然资源资产管理、耕地保护和土地集约节约利用等工作夯实基础。

二、工作思路

武汉市以2009年二调统一时点更新数据库为底板,应用3S、移动互联网和SOA等技术,采用“监测标准统一、内外业一体、市区乡联动、多部门协审、数据库更新零存整取”的工作思路,搭建监测平台,定期开展年度土地利用监测图斑提取、内业预判、外业调查、数据库更新、核查整改、汇总统计与分析等监测与更新工作,以此构建全市多年度土地利用时空数据库(2009-2018年),推动形成国土资源利用动态监测与监管新格局。

三、项目成果

经过近10年的建设,项目累计投入经费2000多万元,范围涵盖全市域8569 km2,形成了“6个1”项目成果。具体如下

1、“1套时空数据库”。监测依据数据库包括:行政辖区、土地利用总体规划、永久基本农田划定、建设用地批、征、供、用、登、补、查等;土地利用现状数据库包括:1996-2018年共22年数据库,数据规模达到TB级别,其中:1996-2001年土地利用现状数据库8GB、312图层,2002-2008年土地利用现状数据库16GB、364图层,2009-2018年土地利用现状数据库21GB、1300图层;监测变化数据库包括:2010-2018年度疑似变化图斑和监测变化图斑5.4万个,数据量达1GB;卫星遥感影像库包括:2010-2018卫星遥感影像1290GB、14图层。

2、“1个监测平台”。搭建了“内外业协同、市区乡一体、网络在线调查、多部门协审”工作平台,支撑了疑似变化图斑提取与预判、监测图斑调查与填报、占耕分析与核查确认以及业务树快速构建与查询索引等内外业调查协同工作。该成果获得软件著作权2项。

3、“1套监测指标”。为深入揭示武汉市土地利用变化规律,建立了土地利用类型变化幅度、地类转换流量变化、土地利用动态度、土地利用区位熵、土地利用热点探测、违法占耕比等监测指标,形成了年度监测分析报告,实现了对全市国土空间演变、建设用地扩张、违法用地预警以及耕地保有量等动态监测和预警。

4、“1系列更新成果资料”。编制了市、区、乡土地利用专题图837幅、1:1万土地利用现状分幅图4068张以及年度监测分析报126份;形成了土地利用现状一、二级分类、耕地坡度分级、可调整地类、新增耕地来源类型、土地利用现状变更等面积汇总表756余张,以及土地利用变更记录表5.4万张和数据库质检报告126份;集成了举证电子资料约100GB;发表了科技论文10余篇。

5、“1个技术规程”。依托全市1996以来的多年度、多标准土地利用现状数据库,承担了国家“十二五”科技支撑计划子课题和湖北省国土资源厅行业科技发展计划课题研究,开展了历史土地利用数据库优化改造和整合,形成了《村镇土地利用历史数据库优化改造技术规程(征求意见稿)》。

6、“1套更新监测与应用机制”。印发了武汉市年度更新与监测工作方案和实施方案,明晰了组织保障、责任分工、更新与监测技术思路,以及数据库更新技术要求和质量保障措施;出台了《武汉市土地调查成果资料管理办法》,定期印发了成果启用通知。

四、项目主要特色

1、时序长、覆盖广,成果丰富。一是覆盖广、资料丰富,集成了全市域长时序、多类型的土地利用监测依据数据,含7大类管理审批数据、3大类国土资源管理数据、1996-2008共12年的土地利用调查数据;二是时序长、成果丰富,形成了时序纵贯2009-2018共10年的全市土地利用现状和监测数据库等成果,涵盖矢量、栅格、文本、表格、软件等多种类型,可为自然资源其他要素调查与监测提供借鉴。

2、监测科学,更新快捷。一是基于深度学习ResNet模型的影像智能提取算法,实现了卷积神经网络分析,不仅能够利用影像快速识别变化地物,还能结合管理审批信息,智能筛选监测图斑,提高了疑似变化图斑提取效率;二是项目基于“互联网+”思维,运用RESTful Web、负载均衡集群、移动GIS以及混合移动开发等技术,开发了“内外业协同监测平台”,大大提高了监测效率和数据库更新质量,提升了基层工作水平,强化了基层履职尽责能力。

3、机制全面,成果权威。一是组织保障方面,建立了纵向上市区乡三级联动,横向上多部门协同的年度更新与监测工作机制;二是质量管控方面,按照“三下两上”的质量控制要求,实现数据建库流程化、质量检查自动化,确保了调查监测和数据库更新质量;三是成果应用方面,出台了成果资料管理办法,形成了“部、省、市、区”一体化的法定成果,并定期发布,实现了成果的社会化应用与共享服务。

4、应用广泛,成效显著。一是项目成果为规划修编、行政审批、智慧武汉、国土执法、土地利用评价、耕地保护、建设用地单位GDP地耗考核、土地督察等工作提供了可靠基础底图与底数;二是项目成果应用于自然资源资产统计与专项报告编制、粮食安全行政首长责任考核、领导干部自然资源资产离任审计与经济责任审计等工作,拓展了成果应用广度,为土地参与宏观调控和辅助决策提供了有效支撑;三是项目成果应用于“十二五”科技支撑计划项目,提高了成果应用深度,为有关研究提供了基础支撑。

五、应用效益

通过项目建设和应用,产生了良好的经济和社会效益。

1、经济效益:一是应用于国土资源管理等工作(规划编制、行政审批、耕地保护等),估算节约管理成本约2000万元;二是应用于日常国土执法,遏制了违法占耕,如2014-2018年期间,减少了近18亿元的耕地资源占用损失;三是应用于“大棚房”专项清理,避免了2637亩耕地遭到蚕食,挽回了5.8亿元的自然资源资产流失。

2、社会效益:一是项目成果不仅成为环保督查、农业“两区”划定、长江经济带大保护、国土空间规划“三区三线”划定、“两个评价”等工作的基础,而且成为落实山水林田湖草“生命共同体”、“绿水青山就是金山银山”的重要理念的基础支撑;二是项目成果还得到省国土资源厅认可,并将武汉市江夏区纳入第三次国土调查县级试点;三是项目成果在武汉市三调工作中得到延续和深化,形成的三调初步成果获得了自然资源部三调办等有关司局高度赞许,发挥了良好的社会效益。